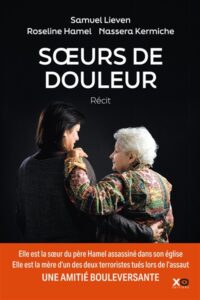

Sœurs de douleur est un livre poignant, qu’il faudrait faire lire de force à tous les semeurs de haine, de division et de guerre. Il relate la rencontre et la relation entre Roseline Hamel et Nassera Kermiche. La première est la sœur du père Jacques Hamel, assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray le 26 juillet 2016 par Adel Kermiche, le fils de la seconde. Contre tout, les deux femmes sont devenues amies et portent un message de réconciliation, d’empathie et d’humanité, tout simplement.

Le livre Soeurs de douleurs est disponible dans les médiathèques stéphanaises.

Votre rencontre puis votre histoire ensemble, est-ce que ça a donné un sens au drame qui vous a frappées ?

Roseline Hamel : Pour moi, l’essentiel qui doit sortir de notre histoire racontée dans ce livre, c’est que ce mur d’incompréhension soit brisé. Jusqu’à maintenant, il y a encore beaucoup de critiques sur l’une et l’autre. L’incompréhension sur cette rencontre qui dure. Et celle de ce drame, pour nos deux familles. Notre rencontre, c’est une renaissance. Comment on s’en serait sorties sans cette rencontre ?

Nassera Kermiche : Cette rencontre m’a apporté beaucoup de paix. Le livre, c’est aussi pour montrer qu’un drame, aussi horrible soit-il, n’empêche pas d’aller vers l’autre, de chercher à comprendre, de s’expliquer, de demander pardon et rechercher la paix.

Votre chemin ensemble est-il comme un chemin de croix, au sens chrétien de souffrir et grandir ?

R. H. : C’est une bonne question, parce que beaucoup de gens pensent que j’ai eu le courage de faire cette démarche d’aller vers Nassera parce que je suis chrétienne, parce que j’ai la foi. Il faut que je l’avoue, ma foi a été un peu bousculée pendant de longues semaines. Un frère, prêtre, qui finit sa vie comme ça… On se pose des questions, on se remet en question. Ce n’est pas ma foi qui m’a conduite vers Nassera. C’est un sentiment purement humain, qui m’a donné les clés pour ouvrir ce chemin. Mon besoin personnel, c’était de rencontrer cette maman et de lui proposer de gérer notre douleur ensemble, plutôt que chacune de son côté.

N. K. : Je pense un peu comme Roseline. Les gens ont dû se poser plein de questions sur notre famille, comment on en était arrivé là, est-ce que les parents avaient mal fait leur travail, qu’est-ce qu’on a fait pour éviter que ça arrive… Roseline s’est posé les bonnes questions et elle est venue vers nous. Les gens devraient se poser ces questions-là avant d’accuser, de critiquer.

Le livre est-il une façon de tourner la page sur quelque chose ?

R. H. : Non, ce qu’on a vécu est terriblement douloureux. Le livre ne tourne pas la page sur le fait que c’est le terrorisme qui est à la base de ce drame affreux, qui a impacté nos deux familles. Pas l’une plus que l’autre : nos deux familles sont victimes du terrorisme. Ça ne tourne pas une page, ça nous fait avancer, ça renforce notre lien. À travers ce livre, nous avons découvert ce qu’étaient nos vies avant. La rencontre est encore plus profonde, les liens de plus en plus forts, indestructibles autant que douloureux.

Vous parlez de rencontre, plus que de pardon.

Je n’avais pas besoin que Nassera me demande pardon, je n’étais pas venue pour ça. En allant sur la tombe de son fils, j’ai écrit une carte, en relatant le pardon de mon frère, par les paroles qu’il a prononcées quelques secondes avant qu’il ne soit sacrifié. « Va t’en Satan » ! », il voulait que dieu leur accorde le pardon et rétablisse leur âme. Par ma parole, je lui ai rapporté le pardon de mon frère, et le mien. Là où c’est difficile, c’est de pardonner aux professeurs de radicalisation. Ce qu’ils font est monstrueux, atroce. Ce qu’ils ont fait d’un gamin joyeux, malicieux, quand on regarde ses photos quelques années plus tôt, c’est monstrueux.

Nassera, en tant que stéphanaise, comment avez-vous continué à vivre ici ?

N. K. : J’ai d’abord pensé que c’était fini pour moi et ma famille, qu’on allait nous lyncher et nous insulter dans la rue, nous chasser de notre appartement, de notre travail. Je n’avais vraiment pas envie de déménager. Saint-Étienne-du-Rouvray, c’est pratiquement ma ville de naissance, j’y ai fait mes premiers pas et grandi. Je ne pouvais pas partir ailleurs, même après ce drame. Je pensais rester, mais en vivant recluse chez moi. Et contrairement à ce que j’aurais pu penser, ça s’est plutôt bien passé. Petit à petit, je me suis rendu compte que les gens autour de nous, les amis, la famille, les collègues, les élèves, montraient beaucoup d’empathie envers moi. Ils comprenaient que je n’y étais pour rien, qu’on avait essayé d’enrayer les choses. Tout au début, il y a eu quelques messages de haine sur les réseaux sociaux, mais venant de gens qui ne nous connaissent pas. Tout au début, j’ai vu un psychologue du travail. Puis j’ai travaillé sur moi seule. Ce qui m’a beaucoup aidé et apporté, c’est de dialoguer avec ma famille, les amis, les collègues. Et avec Roseline.

Dans votre chemin ensemble, est-ce qu’il y a encore des moments importants à vivre ?

N. K. : peut-être aller ensemble sur la tombe du père Hamel. J’y suis allée seule, mais pas avec Roseline. On est allées ensemble dans l’église de Saint-Etienne, mais c’était dur. C’est encore compliqué et ça le sera toujours.

Si vous croyez à une forme d’existence après la mort, pensez-vous que votre frère et votre fils ont pu se retrouver ?

N. K. : je pense qu’ils sont ensemble.

R. H. : il était à la recherche de quelque chose, comme tous les gamins adolescents. Il s’est fait prendre comme une mouche dans une toile d’araignée, sans savoir comment s’en sortir. Contre leur volonté, parce qu’ils n’en ont plus, le radicalisme les a conduits à cet acte. Je crois à la rencontre de mon frère et de ce jeune homme. Il y a droit.

En 2026, on commémorera les dix ans de l’attentant. Redoutez-vous cette date qui va faire remonter beaucoup de douleur ?

N. K. : Je ne sais pas si j’accepterai de participer à quelque chose. Je suis dans ma ville, c’est compliqué. Depuis le début, les médias me faisaient peur. Ils font leur travail, c’est normal, mais j’ai peur que ça touche ma famille et me fasse du mal. Je n’ai pas réussi à protéger mon fils, mais j’essaie de protéger le reste de ma famille.

R. H. : Il y a toujours des gens qui ne savent pas ouvrir leur esprit et qui ont des intentions méchantes.

La paix est-elle centrale dans votre histoire ?

N. K. : Oui… vivre en paix, vivre sa vie tranquillement, c’est la chose la plus importante dans le monde. C’est difficile aujourd’hui, au niveau international. Le problème ne vient pas des gens. Eux n’ont pas envie d’être en guerre, de se battre. Ils ont plutôt envie d’échanger, de partager, de vivre ensemble tranquilles. Qui ne veut pas vivre tranquille ? Tout le monde cherche la paix.

Vous avez perdu la paix quand votre fils se radicalisait ?

N. K. : Oui, j’étais très tourmentée, je ne savais pas quoi faire pour combattre cette radicalisation. Beaucoup de parents sont confrontés à ça, il y a des jeunes qui sont encore sensibles à ça, tout ce qui se passe dans le monde peut les radicaliser, il suffit d’une étincelle pour que ça dévie. Je suis de tout cœur avec les parents confrontés à ça, puis à la perte d’un enfant. C’est une épreuve extrêmement difficile. On ne sait pas comment réagir.

R.H. : Cette paix intérieure que nous avions perdue, il était important de la retrouver. Ce n’était pas une mince affaire. Quand on retrouve sa paix intérieure, on est capable de la communiquer autour de nous, en paroles, par un regard bienveillant, des petites attentions particulières aux gens qui nous entourent. On l’a retrouvée ensemble, c’est un souffle de vie que nous perdions jour après jour et qui est revenu. Il est vivifiant aujourd’hui, nous prenons plaisir à témoigner de ce chaos qui aurait pu nous séparer à jamais. On ne témoigne pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais pour faire réagir les gens. Avoir osé cette rencontre, au-delà de la douleur et de la différence, a porté ses fruits de paix, pour nous et nos familles. On arrive, nous, mamans en grande souffrance, à dépasser l’épreuve et retrouver l’énergie. La paix, c’est nos ailes.

Dans la France d’aujourd’hui, y compris au gouvernement, des gens s’évertuent à présenter les musulmans comme l’ennemi. Votre histoire ensemble, c’est un antidote à ces discours ?

R. H. : C’est tout à fait ça.

N. K. : On incite les musulmans, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les non-croyants, à se rencontrer et échanger. Prendre les gens pour des personnes, sans les assigner : toi tu es ci, toi tu es ça.

R. H. : À chacun son humanité, à chacun sa paix. Être curieux de l’autre, vouloir le connaître, mieux comprendre sa façon de vivre, de penser, partager les opinions sans forcément être d’accord.

Vous voulez ajouter quelque chose ?

R. H. : Que notre paix…

N. K. :… soit contagieuse.